ПАМЯТИ ИРАНИСТА С.Н.Соколова

В этом году исполнилось 35 лет со времени кончины Сергея Николаевича Соколова, (08.06.1923-14.06.1985), доцента кафедры иранской филологии ЛГУ имени А.А.Жданова. Ему повезло в некотором отношении. Его жизненный путь в советском обществе не вышел за пределы того времени, когда стали очевидны пагубные последствия горбачевской перестройки.

Один из пользователей Интернета выразил свое впечатление от знакомства с Соколовым весьма своеобразным образом. Некий Дмитрий Сергеев пишет в ЖЖ:

«Сергей Николаевич Соколов – филолог-иранист, специалист по языку Авесты. Мы были знакомы всего месяц, в экспедиции в Туве, но на всю жизнь осталось ощущение поразительно симпатичного человека. Парадоксальное сочетание внешности питерского алкоголика и исключительного интеллекта».

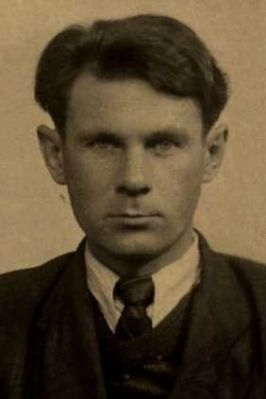

| Фотография С. Н. Соколова |

|

| С. Н. Соколов в молодости |

|

Мое знакомство с Сергеем Николаевичем началось летом 1960 года, когда я, сдав на «четверки» экзамены для поступления на факультет африканистики ЛГУ имени А.А.Жданова, предстал перед приемной комиссией. Ее вердикт был неутешителен: я не выдержал конкурса с пятеркой абитуриентов, сдавших все экзамены на «отлично».

Однако оказалось, это не было катастрофой. При всех своих «четверках» я показал далеко не худшие результаты по сравнению с другими абитуриентами, и мне было предложено выбрать учебу на другие отделения Восточного факультета, конкурс поступления на которые был менее напряженным. Я выбрал иранистику, которую представлял в комиссии С.Н.Соколов.

Здесь надо пояснить мотивацию моего выбора. Она была продиктована наивной революционной романтикой и была чисто книжной или киношной. Прочитав роман Питера Абрахамса «Тропою грома» и посмотрев одноименный фильм киностудии Арменфильм, где пару влюбленных разного цвета кожи играли замечательные актеры Вадим Медведев и Галина Супрунова, я воспылал стремлением пробраться в расистскую Южную Африку. Страстно хотелось помочь коренным африканцам в их борьбе за освобождение и заодно разрушить преграды для любви белокожих африканерок и цветных или чернокожих жителей этой страны.

Как мне казалось, я отнесся к своей революционной мечте основательно. Стал изучать предполагаемый маршрут в страну расовой дискриминации и… застрял на первой же стране, через которую надо было пробираться. Это был Иран. Я изучал его по справочнику, к тому же еще подоспела книга Хаджи-Мурата Мигуева под названием «Кукла госпожи Барк». Она произвела на меня столь сильное впечатление, что я забыл на время о Южной Африке и воображал себя в роли отважного разведчика и одновременно женского искусителя. Я даже запомнил несколько слов персидского языка, которые встречались в книге.

Позднее, уже принятый на кафедру иранской филологии Восточного факультета ЛГУ, я поинтересовался значением этих слов у Сергея Николаевича. В передаче русскими буквами слова звучали коряво и непривычно для слуха ираниста. Сергей Николаевич не читал книги Мигуева, но предположил, что она написана беллетристом, не специалистом по Ирану.

На приемной же комиссии он спросил, почему, собственно, я выбрал изучение иранистики. Не зная, что ответить, я честно признался в своем знакомстве со справочником по Ирану и почему – то добавил, что у меня нет никаких родственников и друзей в Иране. – Значит, – подытожил Сергей Николаевич, – если бы вам на глаза не попался справочник, то вы бы не знали о существовании Ирана. – Нет, почему – же, – смущенно пролепетал я.

Выйдя после собеседования из комнаты, я подумал, что своим глупым поведением поставил крест на шансе учиться на кафедре иранской филологии, но, к счастью, ошибся. Меня зачислили в группу студентов 1-го курса обучения на кафедре, где орфографию, морфологию и синтаксис персидского языка поначалу преподавал Соколов, а разговорный язык коренной иранец Чингиз Али Байбурды. Говорили, что он состоял в разгромленной шахской охранкой САВАК партии Тудэ, и эмигрировал в СССР.

Это был доброжелательный, душевный и открытый человек. Не могу забыть, как мы, студенты, впервые выехавшие в ознакомительную поездку по Средней Азии, играли вместе с Чингизом Алиевичем в футбол среди величественных развалин ансамбля Биби-Ханым в Самарканде. Не знаю, в такой ли поездке в Туву участвовал в 1982 году Сергей Николаевич, которую пользователь Интернета называет экспедицией.

Но вот вопрос об алкоголичной внешности Сергея Николаевича. Имел ли в виду пользователь Интернета схожесть его лица с лицом алкоголика или подразумевал склонность Соколова к беспробудному пьянству? Неясно. Лица алкоголиков, действительно, бывают добродушными и симпатичными, но это не означает, что всякий человек, взбадривающий себя по ряду причин небольшой дозой спиртного, – алкоголик.

Со своей стороны, должен заметить, что во время первой беседы с Соколовым я ощутил исходящий от него едва уловимый запах алкоголя. А ведь чуть раньше он заинтриговал меня и других студентов увлекательным разбором правил письма арабской графикой и особенностей персидского языка, который ее использует.

Пользователь Интернета называет Сергея Николаевича «специалистом по языку Авесты». Я во время первого знакомства с Соколовым этого еще не знал. Он был для меня просто преподавателем классического новоперсидского языка. Несколько чудаковатым. В его походке было нечто похожее на передвижение героя из немого кино Чарли Чаплина. В общении и поведении тоже. И этот едва уловимый запах алкоголя…

Между тем в это время он работал, наверное, над учебником Авестийский язык, изданным в 1961 году Издательством восточной литературы в серии "Языки зарубежного Востока и Африки". Этот язык Авесты, священной книги зороастризма, принадлежит к индоиранской ветви индоевропейских языков (иранской подгруппе). Он является одним из древнейших языков индоевропейской семьи.

Позднее в 1982 году С.Н.опубликовал статью «СЛАВЯНСКОЕ MESTO – АВЕСТИЙСКОЕ MAE0ANA». Она хранится в Институте восточных рукописей РАН. В статье он высказывает предположение, что связь упомянутых слов не является показателем единовременного общеславянско-иранского контакта, но свидетельствует о целом ряде контактов в разные времена и на разных территориях. Установление датировки и локализации таких контактов требует большого материала, как иранского, так и славянского, с привлечением экстралингвистических данных.

Но назвать С.Н.специалистом по языку Авесты недостаточно. Он ведь преподавал современный персидский язык. Кроме того годом раньше была издана его работа «Глагольные имена и возникновение среднеперсидского каузатива». (Исследования по истории культуры народов Востока. М.-Л., I960, стр. 441-444).

Следовательно, он был также специалистом по среднеперсидскому языку (пехлеви), который являлся литературным и официальным языком всей Персии во времена Сасанидов (III—VII века). С VII века, после завоевания Ирана арабами, этот язык сохранялся в зороастрийских общинах в Иране и Индии. Он является продолжением (отличия носят диалектный характер) древнеперсидского языка и предшественником новоперсидского.

Не был чужд С.Н.и литературе Ближнего и Среднего Востока. Об этом свидетельствует его вклад в учебник «Краткая история литератур Ирана, Афганистана и Турции», изданный Ленинградским университетом в 1971 году в качестве курса лекций под редакцией зав. кафедры иранской филологии профессора А.Н.Болдырева. Учебник был написан в сотрудничестве профессора с С.Н.Соколовым, а также с А.З.Розенфельд, профессором-таджиковедом и иранистом.

Однако это не все. Из очерка недавно усопшего Стеблина-Каменского И.М.об А.Л.Грюнберге-Цветиновиче, опубликованного в 1998 году в журнале «Петербургское востоковедение», я узнал о курьезном случае, происшедшем с частью работы Соколова, посвященной белуджскому языку. Перед тем, как рассказать об этом случае, замечу, что Стеблин-Каменский И.М.являлся советским и российским лингвистом, академиком РАН, специалистом в области иранистики, истории иранских языков, этимологии, фольклора и этнографии иранских народов, переводчиком «Авесты».

Свой очерк он написал в память об А.Л.Грюнберге-Цветиновиче, советском и российском лингвисте, докторе филологических наук, исследователе индоиранских языков, с которым сотрудничал и участвовал в совместных экспедициях. С 1973 года Грюнберг преподавал на Восточном факультете ЛГУ. По оценке Стеблина-Каменского, он не только поставил на должный уровень изучение всех афгановедческих дисциплин и вообще, по сути дела, возродил петербургскую афганистику, но также внес совершенно особый стиль в отношения между учителем и учениками.

Так вот, автор очерка пишет: «После сталинского разоблачения «нового учения» (Марра) и восстановления в правах сравнительно-исторического метода, (профессор) И.И.Зарубин, по-видимому, просто демонстративно отвергал любой историзм в подходе к языку. Всех своих учениц он наставлял заниматься исключительно современностью, а этимологию всячески высмеивал.

Достоверно известно, что Сергей Николаевич Соколов, еще будучи студентом, написал в качестве дипломной работы очерк белуджского языка, основанный на зарубинских текстах и включавший и историческую грамматику. Иван Иванович, руководитель дипломанта, одобрил первую, синхронную часть, а вторую, историческую, со словами: «А эту белиберду можно выбросить» — на глазах у изумленного пятикурсника бросил в печь (в те далекие времена в питерских квартирах еще топились печи)».

Язык белуджей распространен в Пакистане, Иране, Афганистане, Туркмении, Омане и ОАЭ. Он принадлежит к иранским языкам (северо-западная группа). Естественно, этот язык оказался в поле зрения Сергея Николаевича. С присущей ему любознательностью и обстоятельностью он освоил его и отдал на суд своему строгому и своенравному учителю профессору Зарубину И.И., российскому и советскому учёному-востоковеду, иранисту, основоположнику научного памироведения в СССР.

Зарубин счел часть этой работы всего лишь «билибердой». Между тем Стеблин-Каменский отмечает в примечании, что студенческая работа Соколова С.Н.во всей полноте поражает своей строгостью, лаконичностью и совершенством. По его мнению, она «остается непревзойденной».

Поскольку я стал, может быть, первым и единственным биографом С.Н.Соколова, надо пояснить причину его скромного места в науке. При всей интеллектуальной мощи и работоспособности его вклад в иранистику несопоставим с такими зубрами, как И.П.Петрушевский, М.Н.Боголюбов, А.З.Розенфельд, А.Т.Тагирджанов, в кругу которых он работал. Да и немудрено. Он пришел в иранистику после войны, когда те уже имели ученые степени и довольно высокий т.н. индекс цитируемости научных статей. Кроме того, жизнь этих выдающихся ученых-иранистов складывалась не столь драматично, как у фронтовика С.Н.

Он родился в провинциальной глубинке – деревне Озёрево Тихвинского уезда Череповецкой губернии. Сейчас она входит в число населенных пунктов Ленинградской области. Деревня расположена близ автодороги 41К-030 (Красная Речка — Турандино). Расстояние до деревни Климово — 6 км. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Ефимовская — 40 километров. Деревня находится на левом берегу реки Чагода. (Река Чагодоща в Ленинградской и Вологодской областях России, левый и самый крупный приток реки Молога (бассейн Волги). На участке от истока до устья Песи называется Чагода).

В электронной версии клуба выпускников СПбГУ/ЛГУ место рождения С.Н.Озёрово обозначается как «город сел.» Складывается впечатление, что модератор не знал, к какому типу населенного пункта его отнести. В действительности, деревня Озёрово входила в т.н. «сельское поселение», которое представляет собой один или несколько объединённых общей территорией сельских населённых пунктов.

Фактически термин заменил существовавшее в советский и ранний постсоветский периоды понятие «сельский совет», а также часто употреблявшийся акроним «сельсовет». Зачастую сельское поселение соответствует сельсовету советских времён или волости досоветского и постсоветского периодов.

Численность населения сельского поселения, как правило, варьирует от нескольких десятков человек до двух десятков тысяч жителей. Его границы, как правило, устанавливаются с учётом пешеходной доступности до административного центра поселения и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населённых пунктов, входящих в его состав. Исключение составляют территории с низкой плотностью населения, а также отдалённые и труднодоступные местности.

Думаю, что стенания наших «почвенников» относительно политики Советской власти по укрупнению или разукрупнению населенных пунктов сельской местности беспочвенны. Процесс был вызван объективными демографическими или экономическими причинами.

Что касается деревни Оэёрово, то она играла разную роль в сельском поселении, очевидно, в зависимости от численности домохозяйств и населения. По данным 1933 года село Озерёво являлось административным центром Озеревского сельсовета Ефимовского района, в который входили 14 населённых пунктов общей численностью населения 1250 человек. По данным 1936 года в состав сельсовета входили 9 населённых пунктов, 249 хозяйств и 10 колхозов. В 1940 году население деревни составляло 111 человек.

С 1965 года деревня в составе Бокситогорского района Ленинградской области. С 1966 по 1973 годы деревня, хотя и входит в состав Озеревского сельсовета, но административным центром сельсовета уже является деревня Климово. По данным 1990 года деревня уже находится в составе Климовского сельсовета. В 1997 году в Озёрово проживал 31 человек, в 2002 году — 22 человека (все русские). С 2007 по 2010 год в деревне проживали 23 человека. В 2017 году там проживало 19 человек. В мае 2019 года Климовское сельское поселение вошло в состав Ефимовского городского поселения.

Деревня была всегда, в основном, русская, но, вообще-то, она расположена в Бокситогорском районе – древнем вепсском крае, который до сих пор хранит в своей культуре отголоски языческих обрядов, традиций и верований.

Здесь проживали не только вепсы, но также финны, эстонцы и прочие представители народов финно-угорской группы языков. В крае можно было встретить и латышей, литовцев, поляков, немцев, даже итальянцев и французов и других индоевропейцев. Возможно, языковое многообразие и пробудило в С.Н.интерес к языкознанию. Но основательно удовлетворить свой интерес, воплотить юношеское увлечение в профессию он смог только после войны.

О семье С.Н ничего сказать не могу. В клубе выпускников СПбГУ/ЛГУ он значится как выпускник 1953 года. Не женат. Детей нет. Тема диссертации или область научных исследований: "История иранских языков, авестийский язык, среднеперсидский язык". По окончании университета учился в аспирантуре ЛГУ, с 1956 года – преподаватель Восточного факультета, в период 1964 – 1985 – доцент. Работал переводчиком в Сирии (1956) и ОАР (1958), видимо, с английским языком. В это время началось активное военно-техническое сотрудничество СССР с Сирией и Египтом.

В архиве Музея истории СПбГУ обнаруживается, что С.Н.являлся членом ВКП(б)/КПСС с 1946 года. В Интернете на сайте Память народа, где содержатся документы на участников ВОВ в электронной версии из Центрального архива Министерства обороны РФ, помещено и фото молодого Соколова в момент призыва в армию. На этом фото он выглядит привлекательным молодым человеком, совсем не похожим на алкоголика. Возможно, некоторое пристрастие к спиртному ему привили фронтовые «сто грамм».

Выясняется, что С.Н.был призван в армию РВК Октябрьского района города Свердловска. Дата поступления на службу: 11.07.1941. Служил в 187 отдельном батальоне связи 126 легкого стрелкового корпуса 14 армии Карельского фронта. Дата окончания службы __.02.1948.

14-я армия была сформирована в октябре 1939 года в Ленинградском военном округе (ЛВО) и прикрывала границу с Финляндией, находясь на самом северном участке сухопутной государственной границы СССР. На 22 июня года армия занимала полосу обороны от побережья Баренцева моря до Ухты. Однако 187-й отдельный батальон связи (187обс) был сформирован 27.02.1944 года. Он являлся корпусным батальоном связи 126-го лёгкого горнострелкового корпуса и повторил его боевой путь в составе 14-ой армии во время существования Карельского фронта, а после в составе других армий.

О чем свидетельствуют эти факты применительно к биографии С.Н? К началу войны он достиг призывного возраста в 18 лет. Однако ко времени призыва проживал не в деревне Озёрово нынешнего Бокситогорского района Ленинградской области, а в Свердловской области. Как он мог там оказаться? Вряд ли по эвакуации, ибо слишком короток период от начала войны 22 июня до его призыва 11.07.1941 года.

Значит, переезд на Урал мог состояться вне всякой связи с обстоятельствами, вызванными войной. Может быть, его родители были отправлены в ссылку? В год рождения С.Н.в Тихвинском уезде, как и во всей Череповецкой губернии, Советская власть активно проводила политику социализации земли, сопровождавшуюся выселением и отправкой в ссылку бывших помещичьих семей. Экспроприированные земли и имущество передавалось в распоряжение коммун.

Краеведы, интересующиеся историей Климовского сельского поселения Бокситогорского района, приводят такие сведения. «С первых дней создания коммуны правление стало проявлять заботу о воспитании подрастающего поколения. Для детей в барском доме оно открыло начальную школу, сад-ясли, обеспечило малышей горячими обедами и одеждой. Утром они питались дома, а в обед и вечером — в своих столовых. Все доходы делились по едокам. Коммуна просуществовала до 1932 года».

С точки зрения нашего биографического исследования эти факты важны для выяснения вопроса о социальном статусе С.Н.В какой семье он воспитывался – в зажиточной или бедняцкой. Ответив на этот вопрос, мы можем судить об уровне его образования к началу войны, определившем его дальнейшую судьбу.

К сожалению, о родителях С.Н.мне ничего неизвестно. Стало быть, я вынужден ограничиться констатацией умозаключений самого общего характера. С.Н.начал учиться в школе в 1930 году в семилетнем возрасте. К достижению призывного возраста он мог иметь образование в объеме средней школы.

Остается в тумане и период от призыва на военную службу до зачисления в состав 187обс. Скорее всего, после призыва С.Н., как имеющий значимое на то время среднее образование, был направлен в военное училище, а в феврале 1944 года в батальон связи. Возможно, при отправке на Карельский фронт учитывалось место рождения и проживания С.Н.до переезда в Свердловскую область. Для предположения о его происхождении из семьи ссыльных, следовательно, не остается места.

Участие в войне не могло не наложить отпечаток на его характер и поведение. Оно закалило С.Н.суровым и горьким жизненным опытом. Научило ценить жизнь, добиваться поставленных перед собой целей. Выработало в нем самодисциплину, осмотрительность и сдержанность. Он выглядел, как человек «сам себе на уме», внешне равнодушный к политическим страстям.

Вместе с тем война не превратила его в черствого пунктуалиста. Он не отстранился от доброжелательного общения, бытовых и культурных радостей жизни. Упомянутый мною пользователь Интернета сообщает, что запомнил старую блатную песню в исполнении С.Н.:

"... я у ее спрашиваю шо ты будешь пить

а она отвечает голова болить

я ж у тя не спрашиваю шо у тя болить

я у тя спрашиваю шо ты будешь пить

пилзенское пиво самогон-вино

душистую фиалку или все одно..."

Текст этой «блатной» песенки принадлежит Константину Беляеву (23.11.1934) – исполнителю, поэту и композитору со скандальной биографией. Кстати, он является составителем цикла куплетов "Кругом одни евреи». Видимо, С.Н.счел песенку Беляева подходящим средством для оживления неформального общения, которое сопровождает походные возлияния.

Я же, интересуясь биографией С.Н.Соколова, лишний раз убеждаюсь в справедливости лермонтовских слов о том, что «история души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа»…

historicus.ru/pamyati-iranista-sokolova/

|